| Funktion und Eigenschaften der Dampfsperre Als Dampfsperren gelten Bauteilschichten, die einen Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sperrwert oder sd-Wert) von größer 0,50 m haben. Als Werkstoffe eignen sich entsprechende Spezialpapiere (imprägniert, bituminiert) oder Kunststofffolien (Polyethylenfolie PE 0,15 bzw. 0,25 mm, Polyamidfolie PA ca. 0,05 mm, usw.), Aluminiumfolien (> 0,05 mm), jeweils extra oder als Kaschierung in Verbindung mit einer Wärmedämmung oder Plattenmaterialien wie Gipskarton- oder Spanplatten. Die Wahl der Dampfsperre hängt vom jeweiligen Gesamtaufbau der Dachkonstruktion ab. Zu beachten ist, das die Materialien eine geeignete Zulassung haben. Eine Dampfsperre soll verhindern, dass feuchtwarme Luft in die Dachkonstruktion eindringen und dort als Tauwasser ausfallen kann. Sie funktioniert nur in Verbindung mit einer Wärmedämmung, an deren Raumseite sie angeordnet werden muss. Damit aber an der Unterseite (Raumseite) der Dampfsperre kein Wasser in tropfbarer Form ausfällt, muss diese Unterseite warm gehalten werden. Kritisch wird es immer dann, wenn bei normalen Voraussetzungen (innen + 20°C, 55% relative Luftfeuchte; außen -10°C, 80% relative Luftfeuchte) die Oberflächentemperatur unter die Marke von 12,3°C sinkt. Werden Dampfsperren darüber hinaus falsch geplant und ausgeführt, sind Schimmelbildungen die Folge. Das sogenannte Barrackenklima, das durch die Anwendung von dichten Dampfsperren entstehen soll, ist bei richtig geplanten und ausgeführten Aufbauten nicht zu befürchten. Wichtig ist auch das ausreichende Lüften. Durch regelmäßiges Stoßlüften wird erheblich mehr Luftfeuchtigkeit in den Räumen abgebaut, als jemals durch die Konstruktionen der geneigten Dächer diffundieren würde. Bei Dampfsperren wird eine 6-fach höhere Dichtigkeit (der 6-fach größere Sperrwert) im Vergleich zum restlichen Aufbau von innen nach außen angestrebt. Im Normalfall ist kein rechnerischer Einzelnachweis zu erbringen. Ebenso kann auf einen Nachweis verzichtet werden, wenn Dampfsperren bei unbelüfteten Dächern einen sd-Wert = 100 m haben oder sd,i = 2,00 m und außen sd,a = 0,30 m. Zu beachten ist auch, dass raumseits der Dampfsperren das Dämmvolumen (der Gesamtwärmedurchlasswiderstand) nicht größer als 20% des Gesamtdämmvolumens (Gesamtwärmedurchlasswiderstand) betragen soll. Hierbei sind alle Schichten raumseits der Dampfsperre zu berücksichtigen. Alles was darüber liegt, muss berechnet werden. Eine Möglichkeit zur Berechnung der bauphysikalischen Funktionalität eines Dachaufbaus ergibt sich aus dem Glaserdiagramm. Bei heutigen Konstruktionen übernimmt die Dampfsperre häufig zusätzlich die Aufgabe der Luftdichtschicht. |

Autor: Stefan-Ibold

Wärmedämmung mit nur 30 mm?

Dämmstoffe mit einer Dicke von z. B. 30 mm wirklich nur einlagig zu verlegen?

In Zeiten, in denen Gelder knapp sind, in denen von den Bauherren bei Sanierungen gleichzeitig auch energetische Sanierungen von Gebäuden verlangt werden, in denen stoßen findige Hersteller auf einen etablierten Markt.

Das Ziel ist vordergründig günstige Dämmstoffe und dann zusätzlich preiswerte Ausführungsmöglichkeiten an den Mann/die Frau zu bringen.

In Fachzeitschriften werden seitenlange Fachartikel geschrieben, die sich erst bei genauerer Ansicht als Herstellerbericht herausstellen.Das ist im Grunde genommen noch kein Problem. Ein Problem wird es aber dann, wenn in besagten Fachartikeln/Herstellerberichten Aussagen getroffen werden, die nicht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung oder auch den bauaufsichtlichen Zulassungen der jeweiligen Produkte entsprechen.

Wer sein Gebäude dämmen will, sei es, um ein bestehendes Gebäude energetisch auf einen neueren Stand zu bringen oder, um einen Neubau gemäß den Anforderungen an die Energieeinspar- verordnung (EnEV) auszurüsten, der hat oftmals die Qual der Wahl bei Wärmedämmungen.

Polystyrole haben den Vorteil, dass sie relativ feuchte unempfindlich sind, aber haben den Nachteil, dass sie schlecht bis gar nicht formbar sind.

Glasfaser- oder Mineraldämmstoffe sind formbar, gesundheitlich (Fasern) eigentlich unbedenklich, können aber dennoch bei der Verlegung das berühmte Jucken verursachen.

Nachwachsende Rohstoffe sind oftmals erheblich teurer als herkömmliche Produkte und haben oftmals eine schlechtere Wärmeleitgruppe.

Neben diesen in dem Bereich geneigtem Dach überwiegend anzutreffenden Wärmedämmungen versuchen neue Produkte Fuß zu fassen.

Produkte, die keiner Norm entsprechen, benötigen, neben vielen anderen Notwendigkeiten, eine bauaufsichtliche Zulassung des deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin.

In diesen Zulassungen sind unter anderem aufgeführt, wer der Antragsteller ist, um welchen Zulassungsgegenstand es sich handelt und wie lange die Geltungsdauer der Zulassung ist.

In den allgemeinen Bestimmungen wird erklärt, dass mit Erteilung der bauaufsichtlichen Zulassung die Verwendbarkeit bzw. die Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstands im Sinne der Landesbauordnung (LBO) nachgewiesen ist. Sie ersetzen aber nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Wichtig bei den Zulassungen ist die Definierung der Anwendungsbereiche. Hier wird eindeutig festgelegt, für welchen Anwendungszweck die Produkte verwendet werden dürfen.

Im Weiteren folgen die Beschreibungen für die Eigenschaften und Zusammensetzungen der Produkte, die Herstellung und Kennzeichnung, sowie die Übereinstimmungsnachweise.

Für den Bereich der Wärmedämmstoffe sind die Bestimmungen für den Entwurf und die Bemessungen wichtig.

Die hier angegebenen Werte des Durchlasswiderstandes sind für alle weiteren Berechnungen bindend. Und genau hier fangen die Probleme an.

Zwei Produkte versuchen auf den deutschen Markt zu kommen.

Das eine Produkt ist Lu..po.Therm B 2+8, das andere ACTIS TRISO 9 D.

Beide Produkte sind als mehrlagige Verbund-Wärmedämm-Matte beschrieben, wobei die Lu..po.Therm den Zusatz „aus Luftpolsterfolien“ führt.

Befassen wir uns zunächst mit diesem Produkt.

In einem Artikel „Dämmung – Eine runde Sache“ in der Zeitschrift Mikado Heft 10/2004 wird unter anderem ausgeführt: [Zitat] Die besonderen Eigenschaften von Lu..po.Therm B2+8 entstehen durch die metallisierten Folien. Sie wirken durch ihre hocheffektive Reflexion der wichtigsten Form des Wärmetransports entgegen: der Wärmestrahlung. Der Wärmedurchlasswiderstand R der 3 cm dicken Dämmstoffmatte ist laut Zulassungsprüfung mit 1,30 – 1,36 m²K/W ohne die äußeren Reflexionswerte ermittelt worden. [Zitatende]

In der dem Autoren vorliegenden Zulassung steht aber lediglich unter

Punkt: 2.1.4 Wärmedurchlasswiderstand

[Zitat]Bei Prüfung nach DIN 52 611-1 (Wärmeschutztechnische Prüfungen; Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstands von Bauteilen; Prüfung im Laboratorium) muss der Wärmedurchlasswiderstand R der Dämmstoffmatte größer oder gleich 1,30 m²K/W sein [Zitatende]

Welche Zahlen nun tatsächlich ermittelt sind, geht aus der Zulassung nicht hervor. Das ist aber auch ohne Bedeutung.

Wesentlicher und als einziger Maßstab anzusehen, ist der folgende Passus aus der Zulassung:

Punkt 3.1

[Zitat]Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes

Beim rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes der Bauteile ist die Dämmstoffmatte folgender Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes in Ansatz zu bringen:

R=1,2 m²K/W

Der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes gilt nicht in Bereichen, wo die Dämmstoffmatte zusammengedrückt wird (z. B. im Bereich von Befestigungsstellen). Hier ist durch zusätzliche Maßnahmen der erforderliche Wärmeschutz sicherzustellen.[Zitatende]

Die in dem Artikel angegebenen Zahlen von 1,30 – 1,36 m²K/W sind nur dann rechnerisch zu erzielen, wenn die Übergangswiderstande Ri und Re hinzugezogen werden.

Weiterhin werden sich die Zahlen verschlechtern, wenn die Bereiche der notwendigen Quetschungen für die Befestigungen mit in die Berechnungen einfließen. Welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, ist leider in dem Zulassungsbescheid nicht erläutert.

Der in dem Artikel weiterfolgernde Umkehrschluß, dass dadurch die Wärmeleitfähigkeit (klein Lamda) der Matte etwa 0,022 W/mK erreicht würde, ist nicht den Berechungsgrundsätzen entsprechend.

Ohne Berücksichtigung der Übergangswiderstände dürfte die Matte lediglich mit 0,025 W/mK angenommen werden.

In dem Artikel wird als Vergleich aufgeführt, dass die traditionellen Dämmstoffe eine Wärmeleitfähigkeit zwischen (klein Lamda) 0,025 – 0,045 W/mK haben.

Über den angegebenen Wert von 0,022 W/mK wird suggeriert, dass das Produkt Lu..po.Therm B2+8 nicht unwesentlich besser wäre. Als Hinweis sei erwähnt, dass Luft selber eine WLG von 0,025 W/mK (je nach eigener Temperatur) hat.

Weiter wird im Artikel vorgetragen: [Zitat] Die tatsächliche Dämmwirkung von Lu..po.Therm B2+8 ist noch besser, als es die geprüften Werte aussagen. Die in Deutschland verwendeten Messverfahren erfassen die Infrarot-Reflexion an der Oberfläche von Dämmstoffen nicht.

Bis zu zwei Drittel des Wärmeübergangs in Gebäuden finden aber durch Infrarot-Strahlung (IR-Strahlung) statt.

In anderen EU-Ländern, etwa in Frankreich und England, wird die reflektierende Wirkung der metallisierten Folien vollständig berücksichtigt. Dabei wurden dort Reflexionswerte Rt von bis zu 5,5 m²K/W ermittelt. [Zitatende]

Diese oben getätigte Aussage ist eindeutig falsch. Europaweit wird die in Deutschland vorgenommene Prüfungsmethode angewandt. Weder in Frankreich noch in England werden bei den Bemessungsberechungen und/oder bei der U-Wert-Ermittlung die Infrarot-Reflexionen berücksichtigt.

Das geht allein aus der DIN EN 12939 DIN (EN 12939 Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;2001-02 Bestimmung des Wärmedurchlaßwiderstandes nach dem Verfahrenmit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-Gerät; Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurchlaßwiderstand) hervor, in der die Prüfverfahren EU weit vorgeschrieben sind.

Selbst wenn es Unterschiede geben würde, in Deutschland zählt einzig die hier angewandt Methode.

Höhere angesetze Bemessungswerte würden somit gegen gültiges deutsches Recht verstoßen.

Der Wettbewerber ACTIS hat im Grunde vergleichbare Waren. Die Unterschiede bestehen im Wesentlichen darin, dass hier Polyethylen Weichschaumstoffe statt der HDPE Luftpolsterfolie angewendet werden. Beide Bahnen haben im ungestörten Bereich eine Dicke von ca. 30 mm.

Allein der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist bei der ACTIS-Ware schlechter.

Mit R=0,85 m²K/W liegt das Produkt hinter dem Wettbewerber.

Der für Bauteile relevante „Kenn“-Wert ist der sogenannte U-Wert. Er besteht aus dem Umkehrwert des Gesamtdurchlasswiderstandes und hat die Einheit W/m²K (Watt / Quadratmeter x Kelvin)

Würde man nun die beiden angegebenen Werte von Rt ( also Ri + R + Re ) zugrunde legen, ergeben sich ohne weitere dämmende Materialien, wie z. B. eine Gipskartonplatte raumseits, folgende U-Werte:

Lu..po.Therm B2+8 : 0,13 + 1,20 + 0,04 = 1,37 m²K/W = 0,73 W/m²K

ACTIS TRISO 9 D : 0,13 + 0,85 + 0,04 = 1,02 m²K/W = 0,98 W/m²K

Bei energetischen Sanierungen von Gebäuden werden für das geneigte Dach nach den Anforderungen der EnEV mindestens 0,30 W/m²K gefordert.

Moderne Wohnhäuser haben als Forderung 0,20 W/m²K, werden aber üblicherweise mit Wärmedämmungen versehen, die einen U-Wert von 0,15 – 0,17 W/m²K erreichen. Diese Werte werden mit Dämm-Materialien bei einer Dicke zwischen 260 – 300 mm je nach Wärmeleitgruppe und Sparrenanteil erreicht.

Würde man versuchen, diese Werte mit den beschriebenen Verbund-Wärmedämm-Matten erreichen zu wollen, dann müssten mindestens vier Lagen übereinander gelegt werden.

Weitere, in dem Artikel vorgestellte Vorteile der Lu..po.Therm B2+8, z. B. die Funktion als Dampfsperre ( der angegebene sd-Wert beträgt 10 m, ist also lediglich eine Dampfbremse, denn Dampfsperren werden erst ab einem Sperrwert von >= 1.500 m angenommen ) oder als Unterspannbahn, werfen die Frage nach der Zulassung erneut auf, denn dafür haben diese Produkte keine bauaufsichtliche Zulassung und sind auch anhand der Sperrwerte als Unterspannung nicht gerade als besonders geeignet einzustufen.

Bauphysik – Energieberatung

Energie-Beratung

Was ist das eigentlich? Wozu braucht man das?

Probleme mit Schimmel?

Dies ist meistens die Ursache eines bauphysikalischen Mangels. Nur selten ist das Lüftungsverhalten selbst die Ursache. Der Energie-Berater untersucht die möglichen Ursachen, die ja meistens auf Wärmeverluste (Wärmebrücken) oder mangelnde Zirkulation zurückzuführen sind. Er kann Ihnen dann Vorschläge unterbreiten, wie Sie diese lästigen „Mitbewohner“ loswerden.

Zieht es im ganzen Haus oder in bestimmten Zimmern?

Diese Erscheinung muß nicht unbedingt auf Fugen, Ritzen oder undichte Fenster/Türen beruhen. Der gefühlte Zug kann sehr wohl auch auf schlechte Wärmedämmung zurückzuführen sein. Auch dies kann ein Energieberater analysieren und entsprechende Lösungsvorschläge ausarbeiten.

Haben Sie zu hohe Heizkosten?

Es ist naheliegend, daß dieses Problem an zu geringer Wärmedämmung oder an einem wenig effektiven Heizsystem liegt. Auch hier ist der Energie-Berater wieder der richtige Ansprechpartner. Zunächst wird die vorhandene Dämmung analysiert. Danach kann ausgearbeitet werden, wo welche Maßnahmen nötig, möglich und sinnvoll sind. Dies ist für den Bauherren meist nicht ersichtlich. Es können auch Kombinationen und Alternativen ausgearbeitet werden, je nachdem, was gerade sinnvoll oder machbar ist.

Haben Sie ein Schwitzwasser-Problem?

Die technisch korrekte bezeichnung hierfür lautet Tauwasser. Hier muß eine genaue Untersuchung der Bauteile erfolgen. Nicht nur dieses Problem kann der Energie-Berater lösen, sondern auch gleichzeitig den Wärmebedarf – und damit die laufenden Kosten – senken.

Bauphysik Teil-2

Erläuterungen zum Einsatz von Dämmstoffen

Wärmedämmungen, organische oder mineralische Dämmungen, werden immer noch gern populistisch negativ ausgeschlachtet. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte „Lichtenfelser Experiment“. Grob beschrieben: Es wurden zwei baugleiche Häuser erstellt, eines davon wurde mit einer gedämmten Außenhülle versehen. In Messungen versuchte man nun festzustellen, ob Wärmedämmung denn tatsächlich energieeinsparende Wirkungen hat oder nicht. Aufgrund einiger Fehlinterpretationen von Messergebnissen und vielleicht auch gewollten „Verdrehungen“ derselben versucht nun eine Gruppe von „Experten“ die Untauglichkeit von Wärmedämmungen nachzuweisen.

Immer wieder wird angeführt, dass Masse eigentlich der bessere Dämmstoff sei. Vergleichs- und hilfsweise werden z. B. Kirchen mit ihren dicken Außenwänden angeführt. Sie seien im Sommer angenehm kühl und im Winter wegen der großen Speicherkapazität gleichmäßig warm. Da ein Massivdach mit gleicher Wirkung im Bereich des Einfamilienhauses allerdings eher schlecht händelbar ist, müssen Alternativen gesucht und gefunden werden.

Vor einigen Jahren hat man festgestellt, dass stehende Luftschichten, die nicht so dick sind dass sie eine Eigenkonvektion erhalten, gute wärmedämmende Wirkungen aufweisen. Luft selber ist ein schlechter Wärmeleiter. Es galt nun einen Weg zu finden, die stehende Luft so einzustellen, dass sie keine Eigenkonvektion mehr hat, aber gleichzeitig die magische Grenze von 50 mm in der Dicke zu überschreiten.

Hier kann man z. B. einen Wollpullover einer Wärmedämmung für ein Haus gleichsetzen.

Wärmedämmungen funktionieren in der Art, dass die Luft in vielen kleinen Kammern „gefangen“ gehalten wird, um die Konvektion zu unterbinden. Bei Polystyrolen beispielsweise bilden kleine Kügelchen diese Kammern. Daneben gibt es Experimente mit wabenförmigen Kammern.

Um die Wärmeleitung der festen Baukörper einer solchen Dämmung zu reduzieren und damit die Wärmeleitgruppe zu verbessern, werden immer mehr Hightech-Produkte erfunden. Bei Mineralfaserdämmungen macht man sich hier der schlechten Wärmeleiteigenschaften von Glas- und Steinfasern zunutze. Das wirre Netzwerk der Fasern schließt die Luft mehr oder weniger ein und hindert sie an der Konvektion. Warme Luft gelangt nun an die Raumseite der Dämmstoffe und erwärmt diese. Wegen der schlechten Weiterleitungseigenschaften wird die eintreffende Wärme nicht in voller Gänze an die weiter außenliegenden Luftmoleküle weitergegeben und es tritt eine dämmende Wirkung ein. Diese erreicht nun, dass weniger Primärenergie hinzugeführt werden muss, um eine gleichmäßige Wärme in einem Gebäude zu erhalten. Damit wird ein energieeinsparender Effekt erreicht.

Vergleicht man nun die eingangs beschriebenen Baustoffe massiv (hier sei Stahl-Beton mit einer Wärmeleitfähigkeit von 2,1 W/mK als Beispiel angenommen) und z. B. eine Mineralfaser mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK, dann müsste man 84 cm dicken Beton herstellen um die gleiche dämmende Wirkung wie 1 cm Mineralfaser zu erhalten. Allein hieran erkennt man, wie wichtig solche Dämmungen sind.

Allerdings enthalten die Berechnungen einen kleinen Schönheitsfehler: Rein rechnerisch nimmt mit der Dicke einer Dämmung der Verlust von Wärme gleichmäßig ab. Realistisch gemessen stimmt diese Aussage nicht ganz, denn ab Dämmstoffdicken von ca. 260 mm verringert sich der Energieverlust nicht mehr so deutlich, die Kurve fällt flach ab.

Fazit: Baustoffe mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit, die in Bauteilen eingearbeitet werden, haben eine dämmende Wirkung und helfen so Primärenergie einzusparen.

(c) by stefan ibold planungsgruppe dach

Bauphysik Teil 1

Grundsätzliches zum Thema Luftdichheit und Dampfsperren

Wenn die Temperaturen außen sinken, dann kommen wieder die Probleme.

Tauwasser fällt aus.

Was passiert eigentlich?

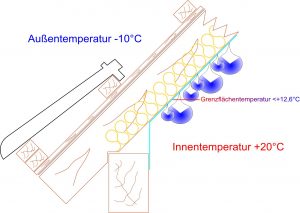

Gemäß der DIN 4108 nehmen wir bei den Überlegungen die dort vorgegebenen Berechnungsgrundlagen an,

die für die Berechnungen von Tauwasserausfall gem. Tabelle A1 verwendet werden..

Dort wird eine Außentemperatur von -10°C angenommen. Innen werden +20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit

von 50 – 55% vorgegeben. Dabei liegt dann die Taupunkttemperatur bei +10,7°C. Wird also diese Temperatur in

Grenzflächenbereichen unterschritten, fällt Tauwasser aus.

Bild 1: Die Dämmung ist nicht ausreichend, Tauwasser an der Raumseite der Dampfsperre.

Schimmel wird sich bilden, die Konstruktion wird geschädigt. In den Berechnungen sollte man sich etwas Sicherheit

vorbehalten. Deswegen wird üblicherweise eine Grenzflächentemperatur von +12,6°C angenommen, da diese die

Grenzflächentemperatur bei angenommen +22°C Raumtemperatur ist.

Im Übrigen kann sich bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80%, die über einen längeren Zeitraum ansteht,

ebenfalls Schimmel bilden. Und auch aus diesem Grund werden die +12,6°C bei einer Innentemperatur

von +20°C angenommen.

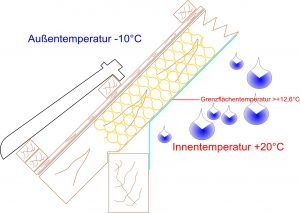

Bild 2: Idealfall. Die Raumseite der Dampfsperre ist so warm, daß kein Tauwasser ausfällt.

Bei allen Skizzen stellt die blaue Linie die Dampfsperre dar. Diese ist gleichzeitig die Luftdichtschicht.

Die zweite Skizze stellt also einen Idealfall dar. Die Grenflächentemperatur von +12,6°C ist an der Dampfsperre nicht

unterschritten. Durch den Sperrwert der Folie und durch die luftdichte Verklebung dringt kein Tauwasser in die

Konstruktion ein.

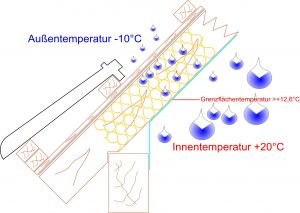

Ist nun aber die Dampfsperre nicht ausreichend dimensioniert, dann kann Feuchtigkeit in Gasform in die Konstruktion

eindringen. Dort wird sie sich an der nächst dichteren Schicht als Tauwasser wieder verflüssigen.

Bild 3: Der Alptraum. Tauwasser in der Konstruktion. Es ist mehr als verdunsten kann.

Schlimmer wird es, wenn die Luftdichtschicht eben nicht luftdicht ist.Gerade in den Übergangszeiten oder im Winter, wo

viele erst den Innenausbau vornehmen, gelangt, wie oben dargestellt, durch Konvektion (Strömung) eine sehr große Menge der

feuchtwarmen Luft in die Konstruktion. Die Mengen sind meistens so groß, daß ein kurzfristiges Ausdiffundieren nicht mehr

möglich ist. Schäden an der Holzkonstruktion sind dann unvermeidbar. Dieses wird umso schlimmer, je länger der Zustand

der Undichtigkeit vorhält. Je nach Sperrwert der Unterdeckung und der Dampfsperre wird die einmal eingedrungene Feuchtigkeit

zwischen der Unterdeckung und der Dampfsperre hin und her vagabundieren. D. h., die Feuchtigkeit wird bei

diffusionsdichteren Aufbauten sehr langsam abgebaut. Dieses passiert vor allem dann, wenn die Luftdichtschicht erst

einige Zeit nach dem Einbau der Dämmung realisiert wird.

Die Frage, die dabei sehr häufig gestellt wird ist die: Kann die bereits eingebaute Dämmung drinbleiben, oder muß die ausgebaut

und getrocknet werden?

Die Antwort ist ein klares „jein“. Begründen läßt sich das damit, daß man nur vor Ort entscheiden kann, inwieweit die

Dämmung geschädigt ist. Bei Polystyrolen wird kaum etwas passieren, bei Mineralwollen kommt es auf den Hersteller an.

Einige nachwachsende Rohstoffe bei öko-Dämmungen können nur sehr geringe Mengen Feuchtigkeit vertragen.

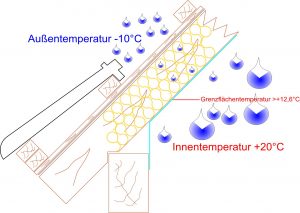

Bild 4: Es sind geringe Mengen Tauwasser in der Konstruktion, die aber problemlos ausdiffundieren können.

Eine weitere Möglichkeit, bei der die Konstruktion nicht geschädigt wird, ist der als diffusionsoffener Aufbau bezeichnete

Fall der obigen Skizze. Tauwasser dringt zwar durch Diffusion in geringen Mengen ein, kann aber mehr oder weniger

ungehindert durch den Schichtenaufbau diffundieren, ohne daß es dabei zu schädigendem Tauwasserausfall kommt.

Ein weiteres Problem kann es geben, wenn raumseits der Dampfbremse zusätzliche Dämmungen angeordnet werden.

Zwar ist es richtig, eine Installationsebene (s. auch Prinzipskizze) vorzusehen, um nicht nur die Leitungen unabhängig

von der Luftdichtschicht verlegen zu können und zusätzlich die Wärmebrücke Sparren zu minimieren, aber wird diese

Dämmung zu groß, kann die Grenzflächentemperatur an der Luftdichtschicht zu gering werden und Tauwasser wird ausfallen.

Bei der Berechnung geht man davon aus, daß nicht mehr als 20% des Wärmedurchgangwiderstandes raumseits

der Dampfsperre angeordnet werden. Hier müssen folglich unbedingt raumseitige Bekleidungen, wie Gipskartonplatten

oder Holzpaneele in die Berechnungen einfließen.

Siehe hierzu auch Tauwasserausfall in Bodenräumen